Par Scott Fenstermaker

« Tout est dû au hasard, le hasard gouverne nos vies. Aucun homme sur terre ne peut voir le jour à venir, en tâtonnant dans l’obscurité. » — Jocaste (refusant l’avertissement de l’oracle), Œdipe roi

Lorsque les organisations ont commencé à s’intéresser à COVID-19 et à ses implications, une question revenait souvent : un gestionnaire de risques aurait-il pu le prévoir ? Cette notion peut sembler ridicule à première vue. Un événement à queue grasse comme une pandémie, un ouragan qui détruit une ville ou une défaillance systémique du marché n’apparaît que dans les prévisions des médiums et des prophètes. Il s’agit, par définition, d’événements aléatoires, impossibles à comprendre à partir de l’observation de données banales recueillies au cours de journées moyennes où il ne se passe pas grand-chose…

Peut-être…

L’histoire d’une dinde

Nassim Taleb établit une analogie assez troublante entre la capacité à faire des prédictions et une dinde de Thanksgiving. Si elle pouvait prévoir sa propre espérance de vie en utilisant les données des mille premiers jours de sa vie, la dinde s’attendrait à vivre éternellement. Ce n’est qu’au jour 1 001 – la veille de Thanksgiving – que la fortune de la dinde subit une soudaine « correction du marché ». Nous comprenons que la dinde n’est pas en mesure de prévoir sa propre fin de vie. Mais y a-t-il des conclusions qu’elle aurait pu tirer sur la base des informations disponibles ? Une dinde intelligente, par exemple, aurait pu remarquer que les plus grosses dindes autour d’elle disparaissaient chaque année à la même époque. Elle aurait également pu percevoir que ces dindes disparues avaient toutes un certain âge, qu’elles avaient toutes été sorties de l’enclos par le même éleveur et qu’elles n’avaient jamais été revues. Même si notre ami le dindon n’a pas pu prévoir avec précision quand son tour viendrait, les données observables commencent à suggérer d’étranges schémas. Une dinde intelligente aurait probablement dû se méfier de quelque chose.

Données observables sur les pandémies

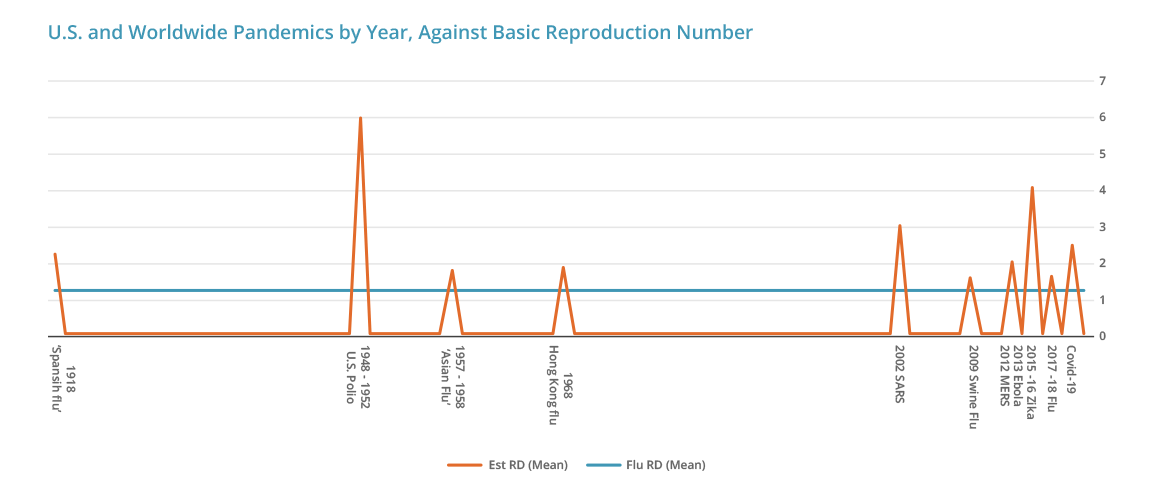

Au cours des 100 dernières années, environ 11 grandes épidémies transmises par l’air ou par contact ont touché les États-Unis. Sept de ces épidémies, soit plus de la moitié, sont survenues après l’an 2000.

Ce graphique montre chacune des 11 épidémies les plus remarquables (aux États-Unis et dans le monde) avec leur taux de reproduction de base (R0, ou « R-naught »). Le taux de reproduction illustre la contagiosité (un taux de 2 signifie que chaque personne infectée transmettra la maladie en moyenne à deux autres personnes). À titre de référence, le R0 moyen de la grippe saisonnière est de 1,3. Bien qu’un regroupement de 11 épidémies ne soit pas suffisant pour produire des résultats statistiquement significatifs, il suggère quelques dynamiques :

- Depuis l’an 2000, les États-Unis connaissent une pandémie environ tous les trois ans.

- La tendance semble s’accélérer. Depuis 2010, ils arrivent une fois tous les deux ans.

- Pour chacune de ces épidémies, le taux de transmission mesuré est égal ou supérieur à celui de la grippe saisonnière. Depuis 2000, trois des sept foyers ont été au moins deux fois plus virulents que la grippe.

L’impact de la mondialisation

Le taux de pandémies est-il réellement en augmentation, comme le suggère le diagramme ? Il est impossible de le dire à partir de ces données. La multiplication des pandémies au cours des 20 dernières années pourrait, en théorie, être une anomalie statistique. Mais elle coïncide avec l’augmentation d’autres facteurs, comme l’accroissement des voyages internationaux, qui sont les corrélats d’une économie mondialisée. En mars, le Wall Street Journal a publié un article intitulé « Global Viral Outbreaks Like Coronavirus, Once Rare, Will Become More Common« , dans lequel le rédacteur Jon Hilsenrath écrit :

« Les épidémies de maladies infectieuses font désormais partie intégrante du paysage mondial depuis un quart de siècle, en partie à cause de tendances économiques telles que l’urbanisation, la mondialisation et l’augmentation de la consommation humaine de protéines animales à mesure que la société devient plus prospère. »

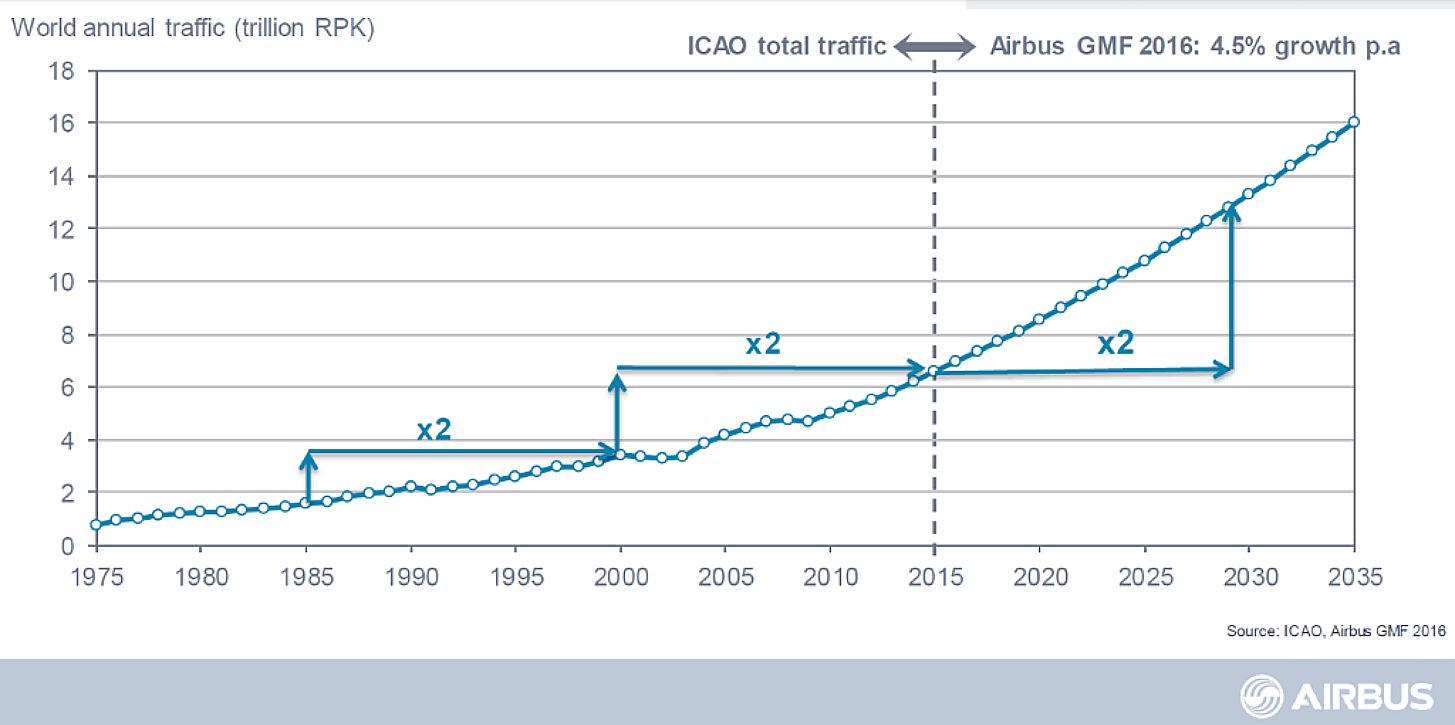

Le Dr Keith Kaye, président de la Society for Healthcare Epidemiology of America (SHEA) et professeur de médecine interne et de maladies infectieuses à l’université du Michigan, parle de notre fragilité face aux futures épidémies de maladies infectieuses : « Nous sommes probablement à un vol d’avion d’une menace majeure aux États-Unis. Si la mondialisation (et les voyages internationaux qui en découlent) peut augmenter la fréquence des épidémies virales mondiales, nous pourrions vouloir examiner les prévisions concernant les voyages internationaux dans les années à venir pour voir si notre danger va s’accroître. En 2016, le constructeur aéronautique Airbus a prédit que le trafic aérien mondial doublerait d’ici à 2030. Cette prévision a été faite plusieurs années avant que l’épidémie de COVID-19 n’immobilise le monde, mais le sentiment reste le même. Les experts affirment que les voyages d’affaires ne se rétabliront peut-être jamais complètement, Les voyages d’agrément devraient reprendre de plus belle une fois qu’ils seront sécurisés. Cela augmentera le risque que les passagers propagent un agent pathogène aéroporté au début de la durée de vie de la maladie.

Le trafic aérien va doubler dans les 15 prochaines années

Si tout cela est vrai, pourquoi n’avons-nous rencontré qu’aujourd’hui un virus entraînant une telle perturbation sociale ? Après tout, nous avons été confrontés à des épidémies récentes de SRAS et de Zika, qui étaient toutes deux plus contagieuses, selon le nombre de reproduction de base, et aucune de ces épidémies n’a été aussi perturbatrice sur le plan social que le COVID-19. Il est troublant de constater qu’il n’existe pas de réponse cohérente à cette question. Nous ne devons pas notre bonne fortune (du moins, la bonne fortune jusqu’à COVID-19) à une politique ou à une technique unique qui aurait servi de filet de sécurité fiable. Considérez les facteurs les plus importants:

- Lors de l’épidémie de SRAS de 2002-2004, la recherche des contacts a été efficace parce que les symptômes étaient soudains et relativement graves, ce qui a facilité l’identification. Le SRAS a également eu du mal à se répliquer chez l’homme, de sorte que le virus est devenu moins puissant au fil des générations.

- Dans le cas de l’épidémie de grippe H1N1 de 2009, un vaccin a été disponible dans un délai d’environ 8 mois. Ce facteur, associé à un faible taux de mortalité (0,02 %, contre 0,1 % pour la grippe saisonnière), a permis de gérer l’épidémie.

- L’épidémie d’Ebola de 2014 a été l’une des pandémies les plus effrayantes. Le taux de moralité d’Ebola est de 50 %, ce qui signifie que la moitié des personnes qui contractent la maladie en meurent. Toutefois, lors de cette épidémie, la transmission de la maladie ne s’est jamais faite par aérosol. La maladie s’est propagée par contact direct avec des fluides corporels tels que le sang et la sueur, et seulement dans les derniers stades, après des symptômes évidents et graves.

Les facteurs qui ont fait le plus de différence – reproduction, mortalité, méthode de transmission, période d’incubation, symptomatologie évidente, propriétés de mutation – varient de manière aléatoire et ne s’inscrivent pas nécessairement dans une variance prévisible. Même dans le domaine des maladies connues, la prochaine version pourrait avoir un taux de reproduction ou de mortalité plus élevé que les précédentes. En outre, une valeur aberrante dans l’une de ces variables aléatoires n’est pas une condition préalable nécessaire à l’apparition d’une maladie socialement perturbatrice. Remarquez que COVID-19, la pandémie la plus perturbatrice socialement depuis la grippe espagnole de 1918, a un taux de reproduction faible par rapport à d’autres pandémies récentes. Son taux de mortalité (~1-2 %), bien que beaucoup plus élevé que celui de la grippe saisonnière, est également modéré par rapport à d’autres maladies comme Ebola. Ce qui fait du coronavirus une telle menace, c’est la façon dont ces variables se sont combinées. Le COVID-19 a une reproduction supérieure à la moyenne et une longue période d’incubation silencieuse qui le rend très difficile à retracer. Aucune des variables qui y contribuent (R0, gravité des symptômes, durée d’incubation) n’est en soi aberrante, mais elles se combinent d’une manière particulièrement insidieuse.

La prévisibilité de l’avenir

Bien qu’elles ne soient pas explicitement prévisibles, les pandémies qui perturbent la société sont tout à fait prévisibles. Sur la base des données disponibles sur les pandémies, ainsi que des tendances croissantes de la mondialisation, de l’urbanisation, des voyages et d’autres facteurs pertinents, la fréquence des pandémies est susceptible d’augmenter au fil du temps. Chaque nouvelle pandémie représente un nouveau tour de roulette russe en ce qui concerne les principales caractéristiques de la maladie. Les menaces ne viennent pas seulement des nouveaux virus, mais aussi des caractéristiques aberrantes des maladies connues et, plus grave encore, des combinaisons de facteurs qui rendent une maladie à la fois contagieuse, mortelle et difficile à retracer. Il est probable que nous sous-estimions encore les perturbations que les futures pandémies pourraient causer aux entreprises, tant en termes de fréquence que de gravité. Dans l’idéal, les responsables gouvernementaux, tant aux États-Unis qu’à l’étranger, s’efforceront au cours des prochaines années de consolider les procédures de lutte contre les épidémies virales d’origine naturelle et potentiellement humaine, mais le rythme de l’exposition au risque de pandémie pourrait s’accélérer. L’expérience COVID-19 pourrait cesser d’être un événement unique. Est-il possible de prédire une pandémie ? C’est un jeu d’enfant. Depuis 2010, les pandémies surviennent tous les deux ou trois ans et il y a des raisons de penser que, compte tenu de certains facteurs liés à la mondialisation, cette fréquence pourrait augmenter. Est-il possible de prédire une pandémie à queue large, socialement perturbatrice ? Pas explicitement, non. Mais chaque pandémie que nous connaissons, qu’elle soit perturbatrice ou non, est un coup de dé de virulence qui finira par donner des yeux de serpent.

Lorsque nous ne pouvons pas prédire, nous pouvons quand même prévoir.

Nous avons maintenant une bonne idée de ce qu’il faut faire pour protéger l’entreprise si une pandémie se reproduit. Mais considérez ceci : La prochaine crise ne sera probablement pas une pandémie. La plupart des événements perturbateurs qui ont des conséquences sont aléatoires, et certains sont (contrairement aux pandémies) totalement imprévisibles. Et même si vous avez une idée de ce qui se prépare, il existe un nombre infini de facteurs aléatoires qui influenceront l’impact réel. Nous devrions tirer une leçon plus générale concernant le soin et l’imagination avec lesquels nous évaluons les événements à risque peu fréquents (à queue large) en général. Un client de Riskonnect a raconté que lorsqu’il a proposé d’ajouter les pandémies au registre des risques de son entreprise, on lui a presque ri au nez. Pourtant, il existait à l’époque de nombreuses données à l’appui de son point de vue, disponibles pour quiconque souhaitait les consulter. Nous devons maintenant apprendre à nous demander quelles sont les autres éventualités rares mais perturbatrices dont nous nous moquons encore ? Pour survivre sans sacrifier leurs activités, les organisations doivent réfléchir aux types de risques à anticiper et construire des entreprises résilientes capables d’absorber plusieurs crises à la fois. Les événements graves devenant de plus en plus courants, la seule façon d’avancer est d’améliorer votre résilience face à des résultats inattendus et extrêmes.

For more on recovering from crisis with resiliency, check out our e-book, Life After Lockdown: A Playbook for Crisis Recovery, Resiliency, and Restarting Right, and all of our Crisis Preparedness Resources.